FigJam(フィグジャム)の基本的な使い方先生向けにFigJam(フィグジャム)の基本的な使い方を解説しています。とりあえず、コレだけ知っておけば授業で使えるという機能を中心に紹介します。FigJamを児童・生徒と共有するには教師が作成したFigJamのボードを児童・生徒と共有するには画面右上にある「共有」ボタンをクリックします。「共有」ボタンをクリックすると画面が表示されるので、この画面で【リンクをコピー】するか【共有する児童・生徒のメールアドレスを入力】してボードを共有します。【リンクをコピー】した場合は、コピーしたリンク(URL)を児童・生徒に配付します。児童・生徒はそのURLをクリックすることでFigJamボードが表示されます。なお、共有の方法は「閲覧のみ」と「編集可」が選べます。また、Googleクラスルームから共有させたい場合は、下に表示される「Google Classroomに共有」を使用することもできます。FigJamに画像を挿入する方法FigJamに画像(イラストや写真)を挿入するには、画面下に表示されているツールバーの右端「+」をクリックして、表示された画面の上メニュー右端にある「その他」を選択。表示されたメニューの中から「メディア」を選択すると、ファイルを選択する画面が表示されるので、ここでFigJamに挿入したい画像ファイルを選びます。FigJamボードに画像ファイルをドラッグ&ドロップしても画像を挿入することができます。画像を動かせないようにするにはロック機能を使用挿入した画像(イラストや写真)を児童・生徒が移動できないようにするにはロックしておく必要があります。初期状態のままだと児童・生徒が誤操作で動かしてしまうことがあります。ロックをするには、ロックしたい画像を右クリックして表示されたメニューから「ロック」を選択。解除するには、同様に右クリックから「ロック解除」を選びます。ロックしておかないと誤操作で画像を動かしてしまうことがあるので、ロックしておくことをおすすめします。FigJamでページを追加するには…JamboardからFigJamに移行したときに最初にとまどうのがページの追加方法ですが、FigJamにはページという考え方がありません。無限に拡がる(とてつもなく大きい)1ページでできているのがFigJamです。1ページにみんなで書き込んでいくというスタイルこのことは左側に表示されている「+」「−」ボタンでズームを変えていくと実感できます。「−」をクリックしたので、ズームアウトされ中央の日本地図が小さくなったFigjamで班ごとにページをわけるようなことをしたいときにはセクションを使います。FigJamでのセクション利用方法FigJamでページをわけるようなことをしたいときはセクションを使用します。セクションはツールバーをクリックすることで任意の場所に設置することができます。セクション単位で非表示にする(目隠しする)こともできるので、授業が進んでから児童・生徒に見せたい部分はセクションで区切り、非表示にしておくことができます。ページを変える(めくる)党な感覚でセクションを非表示から表示に切り替えます。文字を縦書きにする方法FigJamで文字を縦書きにする方法は3つあります。【1】テキストボックスの幅を一文字文にする【2】一文字入力するごとにEnterキーを押して改行する【3】ワードなど別のソフトで作成した縦書き文字を画像ファイルにして取り込む【1】と【2】はカンタンですが文字と文字のあいだにスペースが出来てしまいます。これを避けるには【3】の方法しかありません。FigJamを同時に使える児童・生徒の数は?FigJamは同時に250人まで使用(編集)することができ、編集不可の閲覧のみであれば500人まで同時にアクセスすることができます。教師の画面を児童・生徒に表示するにはスポットライトFigJamは無限に拡がるキャンバスの中に付せんなどのコンテンツを貼り付けていくしくみになているので、児童・生徒が同じFigJamの中でアチコチ動いてしまい、迷子になってしまうことがあります。そうしたときに使うのがスポットライト機能です。画面右上にある自分(教師)のアイコンから「自分にスポットライトを当てる」をクリックすると、自分(教師)と同じ画面を、児童・生徒の画面にも表示させることができます。Figjam投票機能の使い方投票機能を使うには右上のボタンから「新しい投票」をクリックして、各種設定(一人何票にするかなど)を行うことができます。変更履歴の表示(前のバージョンに戻す方法)FigJamではファイル名の横にある「V」から「バージョン履歴を表示」をクリックすることで、変更履歴を表示し、前のバージョンに戻すことができます。投稿者の名前を一括で非表示にする方法1.複数の付せんを選択Shiftキーを押しながら、非表示にしたい複数の付せんをクリックして選択2.プロパティメニューを開く選択した付せんのいずれかを右クリックして、プロパティメニューを開く3.表示/非表示を切り替えプロパティメニュー内のオプションから、名前の表示/非表示を切り替える設定を選択カメラで写真を撮る方法フィグジャムではカメラ機能を使って写真を撮り、その画像を画面にスグに取り込むことができます。写真を撮るには、画面下のツールバー右端「+」をクリックして、表示された画面の上メニュー「すべて」を選択。画面を下にスクロールすると「アイスブレーカー」というものが見えてくるので、この中にあるポラロイドカメラのような画像をクリックします。これで準備完了。追加されたカメラの画像の左上にある赤い丸がシャッターボタンです。ココを押すとカウントダウン「3,2,1」があり、カメラで撮影されます。撮影された写真はポラロイドカメラのように出てきて、FigJamボード上で動かすことができます。授業でのFigJam活用事例フィグジャムは共同作業に適したツールですので、授業では次のような活用方法が考えられます。賛成・反対それぞれの立場で各自の意見を書き込ませる(学級活動)主人公や登場人物のの気持ちについて児童・生徒に書き込ませる(国語)植物の成長記録・観察日記を写真つきで班ごとにアップさせる(理科)町探検のマップつくりとして気づいたことを地図に書き込ませる(総合)歴史上の出来事について各自で調べたことを書き込ませる(社会)ココに挙げたのは一例です。フィグジャムはオンラインホワイトボードですので、そこに書き込ませて、各自の意見を可視化する。また。投票機能で賛否を表明させるといったことが考えられます。授業でFigJamを使っているときのトラブル対応集ここでは授業でFigjam(フィグジャム)を使っているときに起きがちなトラブルとその対応策を掲載しておきます。フィグジャムで文字が打てない児童・生徒から文字が打てない(入力できない)と言われたときは次のことを確認してください。クラス全員が文字入力できない場合クラスに共有しているボードの権限を見直してください。共有の方法には「閲覧のみ」と「編集可」が選べるようになっています。「閲覧のみ」では文字入力ができないので、共有方法を「編集可」にする必要があります。クラスの中の一部の児童・生徒だけ文字が入力できない場合アクセス権の付与を見直してください。文字が入力できない児童・生徒にアクセス権が付与されていな可能性があります。フィグジャムが表示されないときの確認ポイント学校で使用しているフィグジャムが表示できないときは次のことを確認してください。これまでに一度も表示できていない場合学校のネットワークがセキュリティ上などの理由で制限をかけていることが考えられます。この場合は、管理者にフィグジャムへのアクセスを許可してもらう必要があります。クラスの誰も表示できない場合ネットワークやブラウザの問題が考えられます。まずは、フィグジャム以外のサイトへアクセスできるかネットワークの動作を確認します。ネットワークに問題がなかった場合は学校で使用しているブラウザを確認します。古いブラウザを使用している場合、Figjamが表示されないことがあるので、最新のバージョンのブラウザにアップデートする必要があります。画像・イラストが消えた!?Figjamで共同編集を行っていると「先生、絵がどっか行っちゃった…」ということがよく起こります。先生が予め用意した画像の上に児童・生徒が何かを書き込む活動のときに発生しがちです。原因は児童・生徒が誤って画像・イラストを動かしてしまったり、消してしまったりしたことによるものです。こうしたことを避けるためには先生は予め用意した画像・イラストに対しロックをかけておくことが必要です。ページが追加できない!はじめてフィグジャムを使うときに混乱するのがページが追加できないということです。フィグジャムにはページというものがありません。無限に拡がる1枚のキャンパスの中で作業を行うツールなので、ページを追加するという機能はありません。これは先生だけでなく児童・生徒も混乱しがちです。最初の授業で「フィグジャムにはページがない」ということを説明しておきましょう。Figjmaではページの代わりのセッションを使うフィグジャムではページの代わりにセッションを使います。セッションの使い方は、このページの上のほうで説明しているので参考にしてみて下さい。Figjam(フィグジャム)以外のJamboard代替ツールの使い方Figjam以外のオンラインホワイトボードツールとしては「ふきだしくん」「パドレット」などがあります。操作方法は下記で説明しているので参考にしてみて下さい。ふきだしくんの使い方(JamBoardの代替ツール)JamBoard(ジャムボード)の代替ツールになる「ふきだしくん」の使い方を説明します。JamBoardの代替ツールとしてはFigJamなどいくつか紹介されていますが、「ふきだしくん」の良いところはアカウントの登録なし、ソフトのインストールもなしで使えるところです。学校の環境だとセキュリティ面で使いたくても使えないものもありますが、「ふきだしくん」はインターネットにつながる環境さえあれば、その日から使えます。パドレット(Padlet)の使い方を学校の先生向けに解説パドレット(Padlet)の使い方を学校の先生向けに解説。「児童・生徒を招待する方法」「共有方法」「投票機能の使い方」などの基本的な使い方の他に「ログインできないとき」「投稿できないとき」など授業中に起きるトラブルの原因と回避策も解説しています。最近では、Canva教育版を使用する学校も増えてきています。そもそも、どんなことができるのかを下記の記事で解説しています。Canva教育版でできること(ナニが使えて、ナニが便利?)Canva(キャンバ)教育版を使うと何ができるのか、何が便利になるのかについて先生向けに説明しています。基本的な使い方(まずはココからという使い方)についても解説しているので、導入したけど何にどう使ったらいいかわからないという方も参考にしてみて下さい。

学校ICT支援センター

「 授業で使えるサイト 」の検索結果

-

-

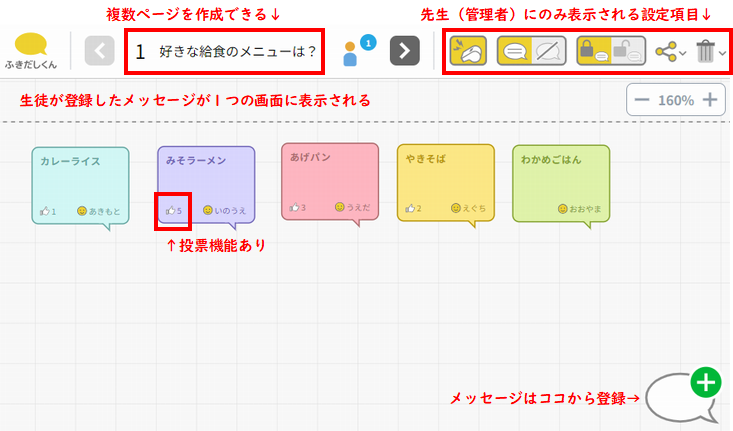

アカウント登録なしでスグに使える「ふきだしくん」JamBoard(ジャムボード)の代替ツールになる「ふきだしくん」の使い方を説明します。JamBoardの代替ツールとしてはFigJamなどいくつか紹介されていますが、「ふきだしくん」の良いところはアカウントの登録なし、ソフトのインストールもなしで使えるところです。学校の環境だとセキュリティ面で使いたくても使えないものもありますが、「ふきだしくん」はインターネットにつながる環境さえあれば、その日から使えます。また、操作面でも複雑な機能がなく、小学生でも使いこなせるツールなのでオススメです。JamBoard(ジャムボード)が使えるのは2024年12月31日までです(今年度中に使えなくなります)。使用されている方はお早めに代替ツールの検討を始めることをオススメします。ふきだしくんで出来ることふきだしくんは、みんなが書き込むことのできるオンラインホワイトボードのようなもので、次のようなことができます。児童・生徒が書き込んだ意見・メッセージを一覧で表示表示されている意見・メッセージに「いいね」で投票できるほかの児童・生徒が書き込んだ意見・メッセージは変更できないように設定できる(先生機能)複数のページを作成でき、テーマごとに意見・メッセージを集めることができるクラスみんなでひとつのテーマについてアイデア・意見を出しあうといった活動に使えます。ふきだしくんの使い方ふきだしくんを使うには、まず先生が主催者となり、児童・生徒を招待します。「主催者となり」なんて聞くとむずかしそうに感じてしまうかもしれませんが、カンタンです(ボタンを押すだけ)。まずは、先生がふきだしくんの公式サイトにアクセスします。「ふきだしくん」で検索するとみつかります。画面下部にある「ボードを作成」をクリック。(この操作を行うのは先生だけです)名前を入力します。ココで入力した名前はメッセージ(ふきだし)を登録したときに表示されます。ここまででボードをつくることができました。つぎに、このボードに児童・生徒を招待します。作成したボードへ児童・生徒を招待する画面右上にある「招待」ボタンをクリックし、「ボードへの招待用QRコードを表示」か「ボードへの招待用リンクをコピー」のいずれかを選びます。ボードへの招待用QRコードを表示画面にQRコードが表示されるので、児童・生徒はこのQRコードを読み取ってアクセスボードへの招待用リンクをコピークリップボードにURLがコピーされるので、このURLを児童・生徒に送信(*1)*1…Googleクラスルームを使用しているのであれば、リンクをクラスルーム内に掲載して児童・生徒に知らせることができます。クリップボードにURLがコピーされているので、「Ctrl」+「V」でURLが貼りつけできます。児童・生徒側の操作(ふきだしくんの画面を開く)先生が提示したQRコードを読み取るか、先生から送られてきたリンクをクリックすることで、児童・生徒は「ふきだしくん」にアクセスします。児童・生徒がアクセスすると、最初に名前を入力するように求められます。ここで入力した名前は誰が登録したメッセージかを識別するために使われます。名前を表示させたくない場合は、名前を入力しないで(空白のまま)決定をクリック。児童・生徒側の操作(ふきだしくんでメッセージを登録)右下の「+」マークをクリックすることで、メッセージ(ふきだし)が登録できます。背景の色は右上で好きなものを選ぶことができます。メッセージを移動させるボードの中での位置をドラッグして動かすことができます。名前は自動的に下に入ります。メッセージを変更・削除する登録したメッセージをクリックすると、右側にゴミ箱マークとエンピツマークが表示されます。削除するにはゴミ箱マークをクリック内容を変更する(書き換える)にはエンピツマークをクリックします。先生による設定(ロック機能)先生は、児童・生徒がほかのひとのメッセージを変更(編集、削除、移動)できるかどうかを設定することができます。先生の画面右上にあるカギマークのボタンでロック機能の設定を行います。このボタンは児童・生徒側の画面には表示されません。先生による設定(非表示機能)先生は、児童・生徒が見ることができるメッセージ(ふきだし)を設定することができます。自分が書き込んだものだけ見えるほかの(自分以外の)児童・生徒が書き込んだものも見える先生の画面右上にある吹き出しマークのボタンで表示・非表示機能の設定を行います。このボタンは児童・生徒側の画面には表示されません。非表示機能は、他人の意見に左右されずに自分の意見を書かせたい場合などに有効です。非表示→表示は途中で切り替えることができるので、まずは非表示状態で意見を書かせて、それから表示状態にして他の人の意見も参考にするという方法も可能です。投票機能の使い方(児童・生徒側)児童・生徒はメッセージの中から「いいな」と思うものを選んで投票することができます。「いいね」をつけたいものをクリックすると、左下に指のマークが出てくるので、このマークをクリックすると「いいね」がつきます。「いいね」をつけると指のマークの色が白から青に変わります。また、「いいね」のついた数も表示されます。先生による操作(複数ページの作成)先生は画面上にある「>」ボタンをクリックすることで、テーマごとにボード(ページ)を作成することができます。児童・生徒がボード(ページ)を移動するには、同様に画面上部の「<」「>」ボタンをクリックします。ふきだしくんで出来ないことカンタンに使えるふきだしくんですが印刷、データ保存はできません。ただし、代替手段があります。印刷はブラウザ(クロームなど)の印刷機能を使うことで代替可能です。また、データ保存に関しては同じくブラウザ(クロームなど)の印刷機能で「PDFに保存」を選ぶことで、PDF形式でデータを保存しておくことが可能です。ふきだしくんを使うときの注意点気軽に、サクッと、スグに、使えるのがふきだしくんのメリットですが、授業をまたいで使うことは基本的にできません(1時間目と2時間目で使うというようにその日のうちならOK)。ふきだしくんに作成されたデータは翌日の4時にすべて削除されてしまうため、リンクを保存していても、昨日、作成したページ(ボード)を見ることができません。基本的に、その授業限りと思って使用してください。あくまで授業の中でカンタンに意見を募りたいといったときに便利なツールです。ふきだしくん以外のJamboard代替ツールFigJam(フィグジャム)の学校での使い方ガイド先生向けにFigJam(フィグジャム)の基本的な使い方を解説しています。とりあえず、コレだけ知っておけば授業で使えるという機能を中心に紹介。「FigJamを児童・生徒と共有するには」「FigJamでのセクション利用」など。

-

授業でのパドレット(Padlet)の使い方パドレットに児童・生徒を招待する方法パドレットに児童・生徒を招待するにはボードを作成後、メニューの下にある「三点リーダ―」から「共有」をクリック。表示された画面で「リンクをクリップボードにコピー」か「QRコードを取得」を選びます。「リンクをクリップボードにコピー」を選んだ場合は、コピーしたリンク(URL)を児童・生徒に配付します。「QRコードを取得」を選んだ場合は、画面上にQRコードを表示されるので、これを児童・生徒が読み取ってアクセスします。パドレットの共有方法パドレットでは共有方法を「読者」「コメンター」「ライター」「モデレーター」から選択できます。種類がいくつもあってややこしく感じるかもしれませんが、児童・生徒に投稿(新しい記事を作成)させたいのであれば、児童・生徒をライターにすればOKです。編集不可で見せるだけにしたい場合は、読者にします。メニューの下にある「三点リーダ―」から「共有」をクリック。上部メニューの「コラボレーター」から「訪問者の権限」で設定します。リンクのプライバシー訪問者の権限の下にある「リンクのプライバシー」では、リンクを知っている人のみアクセスできる、リンクとパスワードを知っている人のみアクセスできるのような制御を設定することができます。投票機能の使い方パドレットで投票機能を使うには右下の「+」ボタンをクリックし、表示されたメニューから「その他の添付ファイルタイプ」を選択し、「投票」を選びます。「その他の添付ファイルタイプ」は文字だけではわかりにくいですが、上の図の「+12」となっているボタンのことです。投票機能の設定画面と完成イメージは下記のようになっています。セクションの使い方パドレットでセクション機能を使うには最初に設定メニューでセクションを有効にしておく必要があります。メニューの下にある「三点リーダ―」から「設定」をクリック。上部メニューで「レイアウト」を選択し、「セクションで投稿をグループ化」をチェック。【セクションで投稿を分けたボードの例】1班、2班、3班がセクション班などのグループごとにまとめたことを投稿するときなどにセクションを使うことができます。カメラの使い方パドレットでカメラ機能を使うには右下の「+」ボタンをクリックし、表示されたメニューから「カメラ」をクリックします初回起動時にはカメラの使用許可が出るので「サイトへのアクセス時のみ許可する」「今回のみ許可」のいずれかをクリックすることで、カメラが使用できるようになります。カメラが起動すると、カメラマークが表示されるので、これをクリックすると「3,2,1」とカウントダウンが始まり、写真が撮影されます。撮影後の写真は「ノーマル」「グレースケール」「セピア」から色調を変更することができます(クリックで選択)。授業でパドレットを使用するときに気をつけるべきこと授業でパドレットを使うときは下記のことに気をつける必要があります。プライバシーとセキュリティの設定児童・生徒が投稿した内容を見られる範囲を設定することが重要です。「学校のみアクセス可能」や「パスワード設定」など、ボードの公開範囲が設定できます。訪問者の権限の下にある「リンクのプライバシー」では、リンクを知っている人のみアクセスできる、リンクとパスワードを知っている人のみアクセスできるのような制御を設定することができます。匿名投稿をどう扱うか決めるパドレットは投稿者を匿名にすることができます。匿名は自由に意見を出しやすくなる一方で、無責任な発言や不適切な投稿につながる可能性もあります。授業の目的に応じて、匿名投稿を許可するかどうか、または投稿者の名前を入力させるかなどを事前に決めてる必要があります。利用ルールを明確にする授業を始める前にパドレットを使う上でのルールを生徒に伝えておきましょう。「個人情報を書き込まない」「誹謗中傷や他人を傷つけるような投稿をしない」といった基本的なマナーから、「投稿のタイトルや内容をどう書くか」など、授業の目的に合わせた具体的なルールまで説明しておくことが必要です。パドレットで「あの操作」ができないときの回避策パドレットにログインできないときは…学校など教育機関向けのパドレット(padlet for schools)を使用している場合は、「padlet.com」ではなく「padlet.org」など学校が指定しているドメインにアクセスする必要があります。これが間違えているとログインできません。セキュリティチェック - あなたが人間であることを確認する必要がありますログイン時に「セキュリティチェック - あなたが人間であることを確認する必要があります」との表示が出たときは、クリックしてチェックを入れることでログインできるようになります。編集できないときは…基本的にパドレットでは編集権限を持っていない場合は、編集することができません。編集権限を持っていても編集できない場合は、一度ログアウトしてから再ログインすると編集できるようになることがあります。「読者」「コメンター」は編集できない「共有」ボタンをクリックして、訪問者の権限が「読者」または「コメンター」となっている場合は編集することができません。投稿できないときは…パドレットで投稿できるのは訪問者の権限が「ライター」となっている場合です(読者、コメンターは投稿できない)。投稿したいときは、該当するパドレットのオーナーに権限を「ライター」に変更してもらう必要があります。訪問者の権限は共有ボタンから確認できます。権限の設定方法は「共有方法」(上部記事)で解説しています。動画が見られないときは…パドレットの無料プランでは、30MBまでしか動画をアップロードできません。この制限を超えていないかを確認する必要があります(超えている場合はファイルの圧縮が必要)。また、パドレットでは動画形式としてMP4形式を推奨しています。他の形式で観られない場合は、MP4に変換してアップロードしてみて下さい。アーカイブできないときは…パドレットでは最近のアップデートによりアーカイブ機能が廃止されました。このため現在ではアーカイブは使えません(有料プラン/無料プランに関わらず)。パドレットの使い方が更新されていない一部サイトには「タテ三点リーダーからアーカイブを選択し…」のように記載されていますが、現在は表示されません。現在はアーカイブの代わりに「ゴミ箱」を使用するように推奨されています。アーカイブと同様に「ゴミ箱」から復元させることも可能ですし、「ゴミ箱」に入れたボードは無料プランで使用できる数としてカウントされません。ゴミ箱は30日で完全消去ゴミ箱に入れたボードは30日以内に復元しないと完全に消去されます。参考:パドレット以外のJamboard代替ツールJamboardの代替ツールとしてパドレットを使用している場合、パドレット以外のツールも選択肢としてご検討ください。パドレットではできなかったり、ややこしかったりする操作がカンタンに行えるものもあります。具体的には下記記事で紹介しています。ふきだしくんの使い方(JamBoardの代替ツール)JamBoard(ジャムボード)の代替ツールになる「ふきだしくん」の使い方を説明します。JamBoardの代替ツールとしてはFigJamなどいくつか紹介されていますが、「ふきだしくん」の良いところはアカウントの登録なし、ソフトのインストールもなしで使えるところです。学校の環境だとセキュリティ面で使いたくても使えないものもありますが、「ふきだしくん」はインターネットにつながる環境さえあれば、その日から使えます。FigJam(フィグジャム)の学校での使い方ガイド先生向けにFigJam(フィグジャム)の基本的な使い方を解説しています。とりあえず、コレだけ知っておけば授業で使えるという機能を中心に紹介。「FigJamを児童・生徒と共有するには」「FigJamでのセクション利用」など。Canva教育版でできること(ナニが使えて、ナニが便利?)Canva(キャンバ)教育版を使うと何ができるのか、何が便利になるのかについて先生向けに説明しています。基本的な使い方(まずはココからという使い方)についても解説しているので、導入したけど何にどう使ったらいいかわからないという方も参考にしてみて下さい。クラスルームスクリーンの使い方(無料版でできること)クラスルームスクリーンの使い方を学校の先生向けに解説。日本語環境への変更方法、アカウント登録なしで使える内容、「名前」「世論調査」「タイマー」などの使用方法を掲載。注意!クラスルームスクリーンはGoogleクラスルームとは、まったくのベツモノです。

-

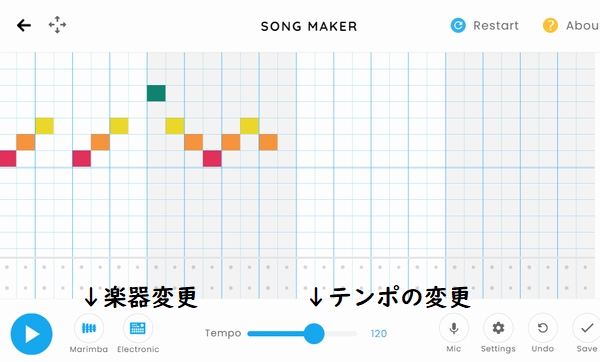

音楽の授業で使えるソングメーカーの使い方インターネットに接続できる環境があれば無料で使用できる作曲ツール「ソングメーカー(Song Maker)」の使い方を解説します。クリック操作だけなので小学生でも使えます。あくまで「操作がカンタン」というだけなので、作曲ツールとしては中学生にも適しています。作曲ツールとしてはAIを活用して自動で作曲してくれるソフトもありますが、ソングメーカーはあくまで自分で音程を決めて作曲するツールになっています。ソングメーカー(Song Maker)の使い方ブラウザ(インターネットに接続するソフト)はGoogle Chrome(グーグル クローム)またはMicrosoft Edge(マイクロソフト エッジ)を使用。インターネットエクスプローラー(IE)では使用できません。最初につまづきがちなポイントなので気をつけてください。【ブラウザがなんのことかわからない人向け】ブラウザとはソフトの種類のことで、ソフトの名前(商品名)がGoogle Chrome(グーグル クローム)です。(←)これがGoogle Chrome(グーグル クローム)のアイコン。ソングメーカー のページにアクセスこちらからSong Makerのページにアクセスします。インターネット検索で「song maker」または「ソングメーカー」と検索しても見つけることができます。【ソングメーカー 初期画面】このような(↓)画面が表示されます。クリック操作で作曲1マス1マスが音に対応していて、クリックするとマスに色がつき、音が出ます。色をつけたあとで、左下にある演奏開始ボタンを押すと、左から右に演奏されます。基本はコレだけ。あとは設定変更で、演奏する楽器を変えたり、テンポを変更したりすることができます。演奏する楽器の種類やテンポは設定で変更することができますソングメーカー 半音の入力方法Song Makerの使い方でわかりにくいのが半音(♯、♭)の入力方法です。これは右下にある「Settings」というボタンから行います。右下「Settings」をクリックScaleをMajorからChromaticに変更これで半音(♯、♭)も入力できるようになります。ソングメーカーで歌のテストマイクボタンを押すことでマイク入力となり、パソコン(タブレットでも)から入力された音にあわせてマスに色がつきます(クリックしたときと同じように)。このためマイクボタンをクリックした状態で、パソコンに向かって「♪さくら〜」と歌うと、正しく音が取れていれば「ララシ」の位置のマスに色がつきます。このためソングメーカーを使えば、ちょっとした歌唱テストができます。ただし、音を正しく認識するのに少し時間がかかるので、ゆっくりしたテンポの曲で一音一音がはっきりしたものでないと上手く動作しません。ソングメーカーが使えないときの対策ソングメーカーが使えない(できない)ときは下記のことをチェックしてみてください。パソコン・タブレットの音量の確認パソコン・タブレットの音量(ボリューム)が「0(ゼロ)」でないかを確認します。音量が「0」だと、クリックしても音が鳴りません。使用しているパソコン・タブレットの再起動次に、使用しているパソコン・タブレットを再起動してみて下さい。いろいろ設定を確認するよりも、これであっさり解決することがあります。ネットワーク接続の確認パソコンを再起動してもダメな場合は、インターネットに接続されているかを確認します。Yahoo!など任意のページが開けるかをチェックします。ブラウザの変更ネットワーク接続も問題内容であれば、使用しているブラウザを変えて確認してみます。これでもダメな場合は、他のパソコン・タブレットからのアクセスを試みます。Google Chrome(グーグル クローム)で動かないならMicrosoft Edge(マイクロソフト エッジ)を使用。またはその逆のように使っているブラウザを変えてみて下さい。ソングメーカー以外の音楽ICTツールバーチャルピアノ(パソコン、タブレット上でピアノ演奏)パソコンやタブレットの画面でピアノの演奏が出来るのがバーチャルピアノです。鍵盤が画面上に表示され、クリック(タップ)すると音が出ます。ドレミーア(パソコン、タブレット上で鍵盤演奏)バーチャルピアノと同じようにパソコンやタブレット上で鍵盤演奏ができるのがドレミーアです。このドレミーアのメリットは鍵盤を画面上で最大化できることです。下記のように画面いっぱいに鍵盤を表示させることができます。バーチャルピアノとドレミーアについてはコチラ(↓)で解説音楽の授業で使えるICTツール(バーチャルピアノなど)音楽の授業で使えるICTツール(ソフト)を紹介します。いずれもインストール不要で、インターネット環境があれば無料で使えるものとなっています。バーチャルピアノ(パソコン、タブレット上でピアノ演奏)、ドレミ―ア(パソコン、タブレット上で鍵盤演奏)。ソングメーカーの詳しい使い方や音楽授業での活用法【目次】第1章 Song Makerの使い方 1.Song Makerとは 2.Song Makerの起動方法 3.基本となる作曲方法 など第2章 Song Makerの活用法 1.マイク機能を使った発声練習 2.マイク機能を使った歌唱練習 3.身近なメロディを再現しよう! など第3章 Chrome Music Labの使い方 1.リズム 2.スペクトログラム 3.和音 など⇒ オンラインでも使える音楽ICT授業のヒント

-

バーチャルピアノ(パソコン上でピアノ演奏)の使い方パソコンやタブレットの画面でピアノの演奏が出来るのがバーチャルピアノです。鍵盤が画面上に表示され、クリック(タップ)すると音が出ます。このような画面になっています。キーボードでの演奏もできるパソコンのキーボードでバーチャルピアノを演奏することもできます。キーボードの上にある数字の行がピアノの黒鍵になり、その下の行がピアノの白鍵になります。キーボードをクリックするとバーチャルピアノ上の鍵盤もクリックされたように表示されるので、どのキーがどの鍵盤に対応しているかはクリックしてみることでわかります(キーボード「T」が「ド」、キーボード「6」が「ド#」など)。ピアノの上にある「音名を非表示」というところをクリックすると「音名を表示」となり、ピアノの鍵盤上にドレミが表示されます。バーチャルピアノを使うにはバーチャルピアノを使うにはインターネットで https://www.musicca.com/jp/piano にアクセスすることで使えます。シンプルで使いやすいので試してみて下さい。バーチャルギターもあるバーチャルピアノはMUSICCAというサイト(上記のリンクからアクセス)にあり、ここにはバーチャルピアノのほかにバーチャルギター、バーチャルベースギター、バーチャルドラムもあります。いずれもパソコン(インターネット)上で楽器の演奏ができるものです。和音を演奏する方法「音名を表示/非表示」の左となりにある「マーク」をクリックしてから、鍵盤を押すと鍵盤上にマーク(緑色の●)がつきます。このマークがついた状態で「音名を表示/非表示」の右側にある「再生」をクリックすると、マークをつけた鍵盤の音が同時に出るようになっています。マークを付けた状態でないと「再生」ボタンは表示されません。バーチャルピアノ(MUSICCA)での録音方法オンラインで利用できる「バーチャルピアノ」はいくつかありますが、ここで紹介しているMUSICCAのバーチャルピアノには録音機能がありません。このため録音するには、パソコン上の音を録音する他のツール・ソフトを使用する必要があります。音楽の授業で使うときの注意点音楽の授業でバーチャルピアノを使用するなら、事前に下記のことを確認しておく必要があります。機器(タブレット、パソコン)の確保と設定授業で使うタブレットやパソコンが、バーチャルピアノを快適に動作するか確認する必要があります。また、生徒がヘッドホンやイヤホンを使う場合、接続方法や音量調整の指導も必要です。ハウリング、音の問題生徒全員が一斉にバーチャルピアノを使う場合、音が混ざり合ってハウリングが起きたり、騒がしくなったりする可能性があります。ヘッドホンの使用を徹底したり、生徒が演奏する時間をずらす、音量を調整するなど、事前の対策を検討しましょう。通信環境の確認バーチャルピアノはインターネットに接続して使うため、学校のネットワーク環境(Wi-Fi環境など)が安定しているか確認が必要です。通信が不安定だと、演奏中に音が途切れるなどのトラブルが起こる可能性があります。バーチャルピアノができないときの確認事項バーチャルピアノの画面が出てこないときは…パソコン(またはタブレット)がインターネットに接続できていないことが考えられます。ヤフーなどほかのインターネットページを表示することができるかを確認してください。ほかのページは見られるのにバーチャルピアノのページだけ見られないのであれば、入力したアドレスが間違っている可能性があります。「バーチャルピアノ」と検索して、表示されたページを開いてみて下さい。バーチャルピアノの音が出てこないときは…パソコン(またはタブレット)本体の音量が「0」になっていることが考えられます。動画などを見て、音が出るかをチェックしてください。キーボードをクリックしてもバーチャルピアノの音が出てこないときは…『キーボードの一番上の文字列が白鍵に対応し、数字の列が黒鍵に対応します。』とバーチャルピアノの公式サイトには記載されていますが、使用しているパソコンによってはキーボードがズレていることがあるようです。私の使用しているパソコンでは白鍵の左から4番目がキーボードの「Q」で、そこから右にズレて対応(5番目は「W」、6番目は「E」…)。白鍵の左から1〜3番目はキーボードの一番下の文字列に対応していて、左から1番目が「Z」、2番目が「X」、3番目が「C」となっていました。ドレミーア(パソコン上で鍵盤演奏)の使い方バーチャルピアノと同じようにパソコンやタブレット上で鍵盤演奏ができるのがドレミーアです。このドレミーアのメリットは鍵盤を画面上で最大化できることです。下記のように画面いっぱいに鍵盤を表示させることができます。ドレミーアでの音名表示、鍵盤数の変更画面上部に表示されているボタンをクリックすることで、音名(ドレミ…、CDE…、ハニホ…)の表示や鍵盤の数を変更することができます。タッチパネルとマウスクリックの切り替えドレミーアは初期設定では、タッチパネル形式で画面をタッチすると音が出るようになっています。これをマウスをクリックしたときに音が出るようにするには、設定ボタンで変更します。ドレミーアを使うにはドレミーアを使うにはインターネットで https://seipsg.main.jp/service/doremiia(学校教育情報処理研究会) にアクセスします。学校教育情報処理研究会のサイトが開いたら、画面に表示されている免責事項などを確認の上、ドレミーアをひらくをクリックすることで使用できるようになります。アクセス先サイト(学校教育情報処理研究会)の画面タッチディスプレイ専用ですとなってますが…上記のサイト(学校教育情報処理研究会)にアクセスすると、ドレミーアがタッチディスプレイ専用ですとなってますが、【タッチパネルとマウスクリックの切り替え】方法があり、パソコンでもマウスクリックで演奏することができます。ドレミ―アができないときの確認事項バーチャルピアノができないときの確認事項と同じです。画面が表示できない→パソコン(またはタブレット)のインターネット接続を確認音が出ない→パソコン(またはタブレット)本体の音量を確認音楽ICT関連ページ音楽の授業で使えるICTツール(ソフト)を紹介しています。いずれもインストール不要で、インターネットに接続できる環境があれば無料で使えるものとなっています。Song Makerの使い方インターネットに接続できる環境があれば無料で使用できる作曲ツール「Song Maker」の使い方を解説します。クリック操作だけなので小学生でも使えます。ブラウザ(インターネットに接続するソフト)はGoogle Chrome(グーグル クローム)を使用。

-

クラスルームスクリーンの使い方クラスルームスクリーンはインターネットに接続できれば、無料で使用することができます。クラスルームスクリーンはGoogleクラスルームとは、まったくのベツモノです。クラスルームスクリーンの起動方法「クラスルームスクリーン」「Classroom screen」で検索。または、https://classroomscreen.com/にアクセス。英語の画面になりますが、日本語環境に変更できます(下で解説)。右上にある「Log in」または「Try for Free」をクリックすることで「クラスルームスクリーン」の画面が表示されます。日本語環境にするには画面右上の三点リーダーから「Settings」を選択し、表示された設定画面で「Language widget bar & symbols」(設定画面の真ん中あたりにあります)を「Japanese」にすることで、メニューなどが日本後で表示されるようになります。日本語になったメニューバークラスルームスクリーンでできることアカウント登録なしでも使えるアカウント登録をしなくても画面右上の「Try for free」から使用することができます。自治体のルールによりアカウントの登録ができない場合は、この「Try for free」から使ってみて下さい。「Try for free」でもある程度のことはできるようになっています。授業中にあてる児童をランダムに表示するツールバーの「名前」は、登録したリストからランダムにひとつを表示させる機能です。この機能を使うことで、授業中にあてる児童・生徒を画面上に表示させることができます。使い方は「名前」→「Open Settings」をクリック。設定画面が表示されるので、「NameList」に名前を1行ずつ登録。名前を表示したくない場合は出席番号でも可。リストの入力が終わったら、「Continue」をクリック。その他の設定は何も変更しなくてOKです(その他の設定の詳細は下記参照)。これで使える状態になっています。使用方法は元の画面に戻って青いボタンをクリックするだけ。入力されたリストの中からランダムにひとつが選ばれて表示されます。【その他の設定項目】選択時に音を出すのか、アニメーションを表示するのか、リストの中で一度選択されたものは選ばれないようにするのかを設定することができます。アンケート、クイズの回答を答えさせるツールバー「世論調査」はアンケートやクイズを行える機能です。アカウントを登録しないで使う「Try for free」では機能が制限されます。児童生徒が自分のパソコン・タブレットから投票することができません。投票は(先生の)画面のボタンをクリックして行います。使い方は「世論調査」→「Select a poll type」で回答方式を選択。設定項目を入力(例:Multiple choiceなら「質問と選択肢」を登録)。【回答画面の表示】画面上部のQRコードのようなマークをクリックすると回答画面用のQRコードが表示されます。このQRコードを読み取って、アンケートに回答します。この機能は「Try for free」では使えません。カウントダウンタイマーを設置するツールバー「タイマー」ではカウントダウンタイマーを設置できます。時間割のようなアクションリストを作成・表示するツールバー「毎日のスケジュール」で時間割のようのなものを表示しておくことができます。「毎日のスケジュール」→「Open Settings」で内容を設定できます。クラスルームスクリーンと似たようなツール授業支援に使えるツールは他にも下記記事でも紹介しています。ふきだしくんの使い方(JamBoardの代替ツール)JamBoard(ジャムボード)の代替ツールになる「ふきだしくん」の使い方を説明します。JamBoardの代替ツールとしてはFigJamなどいくつか紹介されていますが、「ふきだしくん」の良いところはアカウントの登録なし、ソフトのインストールもなしで使えるところです。学校の環境だとセキュリティ面で使いたくても使えないものもありますが、「ふきだしくん」はインターネットにつながる環境さえあれば、その日から使えます。FigJam(フィグジャム)の学校での使い方ガイド先生向けにFigJam(フィグジャム)の基本的な使い方を解説しています。とりあえず、コレだけ知っておけば授業で使えるという機能を中心に紹介。「FigJamを児童・生徒と共有するには」「FigJamでのセクション利用」など。パドレット(Padlet)の使い方を学校の先生向けに解説パドレット(Padlet)の使い方を学校の先生向けに解説。「児童・生徒を招待する方法」「共有方法」「投票機能の使い方」などの基本的な使い方の他に「ログインできないとき」「投稿できないとき」など授業中に起きるトラブルの原因と回避策も解説しています。Canva教育版でできること(ナニが使えて、ナニが便利?)Canva(キャンバ)教育版を使うと何ができるのか、何が便利になるのかについて先生向けに説明しています。基本的な使い方(まずはココからという使い方)についても解説しているので、導入したけど何にどう使ったらいいかわからないという方も参考にしてみて下さい。

-

先生必見!クイズ作成アプリ:ワードウォールワードウォール(Wordwall)は、クイズやゲーム感覚で使える教材を簡単に作成できるオンラインツールです。インストール不要でブラウザ上から利用でき、テキストや画像を組み合わせるだけで、クロスワード、マッチング、単語並べ替えなど、多様な形式のクイズを自動生成してくれます。作成した教材は、PCやタブレット、スマートフォンなど様々な端末でアクセスできるため、授業や家庭学習にすぐ取り入れられます。ワードウォールの使い方:たったの3ステップで完成!アカウント登録公式サイトで無料アカウントを作成します。有料版もありますが、無料でも十分使えます。テンプレートを選択「穴埋め」「マッチング」「選択クイズ」「スピードゲーム」などテンプレートから選びます。問題を入力質問文や選択肢、正解を入力するだけで自動的にクイズが完成。問題は下記の手順で作成します。アクティビティ形式を選ぶ…まず、作りたいクイズの形式(マッチング、クイズ、並べ替え、穴埋めなど)を選びます。コンテンツを入力する…問題文、解答、画像などを入力します。テンプレートに沿って入力するだけでOKです。見た目をカスタマイズして完成…入力した情報をもとに、自動的にクイズが生成されます。見た目のテーマやフォントなどをカスタマイズすれば完成です。児童・生徒への共有方法URLを児童・生徒に共有すれば、クイズに挑戦することができます。プリントアウトしてワークシートとしても使えます。ワードウォールの活用事例授業導入のつかみに授業の冒頭で、前回の復習をクイズ形式で行うことで、生徒の集中力を高めます。単元末の確認テストに穴埋め問題や並べ替えクイズで、単元の内容がどれくらい定着しているかを確認できます。班活動や協働学習に複数の生徒で協力してクイズに取り組むことで、主体的な学習を促します。宿題や自主学習にQRコードやリンクを共有するだけで、生徒は自宅でも手軽に学習できます。英語授業での単語練習「マッチング」テンプレートで英単語と意味を組み合わせるゲームを作成。生徒は楽しみながら語彙力をアップできます。社会科の確認テスト歴史の年代や地理の地名を「クイズ形式」にして授業のまとめに。算数の計算練習「早押しゲーム」で計算問題を出題すれば、スピード感を持って解答できます。学級活動でのアイスブレイク生徒に関するクイズ(好きな給食メニュー、委員会活動など)を作り、学級づくりにも活用可能です。ワードウォールの注意点(有料版と無料版)ワードウォールには無料版と有料版があります。無料版5つのオリジナルコンテンツを作成可能。無料版でも十分な機能が利用できます。有料版作成できるコンテンツ数が増え、より多様なテンプレートや機能が利用できます。初めて使う方は、まずは無料版で試してみて、自分自身の授業スタイルに合うかどうかを確かめることをお勧めします。また、他の先生が作成して公開しているコンテンツを利用することもできるので、ゼロから作るのが大変な場合でも安心です。無料版の制限無料プランでは作れるアクティビティの数に限りがあるため、よく使う先生は有料プランを検討すると便利です。個人情報の扱いに注意生徒の名前を入力させる場合は、公開範囲に注意してください。他のクイズアプリとの比較表アプリ名特徴強み注意点Wordwall多様なテンプレートでクイズやゲームを簡単作成プリント出力も可能、授業でも家庭学習でも使いやすい無料版は作成数に制限ありKahoot!ゲームショー感覚のクイズアプリ大人数で盛り上がれる、インタラクティブ性が高い日本語入力が少し使いにくい、事前準備が必要Quizizz生徒が自分のペースで解けるクイズ形式宿題モードや詳細な成績分析が可能問題作成画面がやや複雑Quizletフラッシュカード形式の学習アプリ単語学習や暗記科目に強いクイズ性はやや低め、出題形式が限定的授業スタイルや目的に応じて、使い分けるのがおすすめです。ワードウォール導入のおすすめステップまずはワードウォールを試す無料版でも十分に使えるので、短い確認テストや授業の導入で1つ作ってみましょう。授業に取り入れてみる生徒の反応を見ながら、導入・まとめ・小テストなど、使いやすい場面を探していきます。他のアプリも組み合わせる盛り上げたいときはKahoot!、宿題にはQuizizz、暗記科目はQuizlet、と目的に合わせて使い分けると効果的です。授業デザインに定着させる「週に1回はクイズ形式で確認する」など、ルーティン化すると学習習慣づくりにも役立ちます。最後にワードウォールは、授業をもっと楽しく、もっと効率的にする強力なツールです。まずは小さく始めてみて、生徒の笑顔や理解度の変化を感じてみてください。ワードウォールに関するよくある質問(FAQ)ワードウォールは無料で使えますか?はい、無料プランがあります。ただし作成できるアクティビティ数には制限があります。頻繁に使う先生は有料プランの検討がおすすめです。授業で生徒全員が同時に使えますか?可能です。共有リンクを配布すれば、タブレットやスマホ、PCから同時にアクセスできます。日本語の問題も作れますか?もちろん作れます。英語だけでなく、国語・算数・社会など幅広い教科に対応可能です。プリント教材としても使えますか?はい。Wordwallの特徴のひとつが「ワークシートとして印刷できる」点です。オンライン環境が整っていない授業でも活用できます。他の先生と作った問題を共有できますか?できます。共有リンクを使えば簡単に同僚の先生に渡せるので、校内で教材の協働作成も可能です。

-

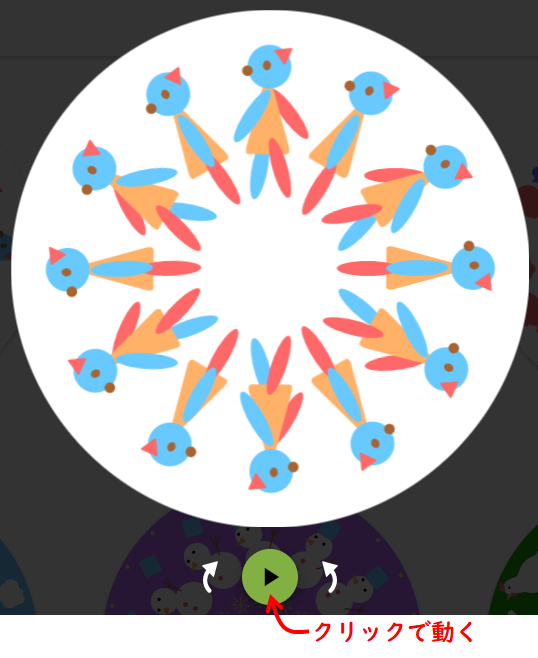

図工・美術の授業でのマジカループの使い方東京都写真美術館によるデジタル教材「マジカループ」の使い方を解説します。公式サイトには作品例が掲載されていますが、仕組みがわかっていないとむずかしく感じてしまうこともあるので、ここではカンタンなサンプルをもとに使い方・仕組みを説明しています。マジカループとはマジカループは、「おどろき盤(フェナキストスコープ)」と呼ばれるアニメーション装置を模してつくられたものです。どんなものかは、説明よりも公式サイトで実物を見たほうが早いと思います。このページの下にもサンプルを掲載しています。デジタルとアナログで作ることができますが、ここではデジタルでの(パソコンでの)使い方を説明します。おどろき盤(フェナキストスコープ)とはおどろき盤(フェナキストスコープ)とは昔からある目の錯覚を利用したおもちゃです。円盤にいくつかの絵を描いて回転させると、絵が動いているように見えます。鳥が飛んでいるように見える絵や人が歩いているように見える絵などがあります。マジカループ公式サイトへマジカルループ公式サイトへインターネットで「マジカループ」と検索することで見つけることもできます。マジカループでどんなものがつくれるのかトップページにある「アプリをひらく」をクリック「アプリをひらく」となっていますが、なんらかのアプリケーションをインストールする必要はありません。すべてブラウザから利用することができます。「作品例を見る」をクリック見たい作品を選んで、再生ボタンをクリックすると動き出すパソコンでのマジカループの使い方「デジタルでつくる」をクリック丸いキャンバスの中に部品を配置したり、絵を描いたりするかくれているボタンに注意右側に表示される編集ボックスは下の方に「もとにもどす」「消す」「つぎへコピー」などのボタンがあります。初期表示で隠れている場合は、右側のスクロールバーを動かすと表示されます。設定で「スタンプの種類を増やす」「コマ数の変更」右上の「設定」ボタンから変更できる項目があります。マジカループの作品例を見るときの注意点マジカループの公式サイトにある「作品例」は、見て楽しく、オモシロイものが多いのですが、いきなりこれを真似しようとするとむずかしくてつまずいてしまいます。そこで、円が回っているように見える最もカンタンなサンプルの作り方を紹介します。こうしたもので仕組みがわかってから、複雑なものに発展させていくことがオススメです。円が回るかんたんなサンプルの作り方円をクリックして、円盤に配置右側に表示される編集ボックスから円をクリック、円盤の中にひとつ配置します。つぎへコピーをクリック円がコピーされるので、円が一周するまでくり返します。コピーした円が一周するまで「つぎへコピー」をクリック右上「設定」ボタンをクリック→コマ数を変更右上に表示されている設定ボタン(歯車マーク)をクリック→いま表示されているコマ数を変えます(表示されているのが12なら16に変更など)。コマ数の変更は「12を6に変更」など止まって見える組み合わせもあるので注意してください。再生ボタンをクリック編集画面に戻って、再生ボタンをクリックすると動き始めます。かんたんなサンプルが出来たら、配置するボタンの色を変えたり、置く場所を少しずらすとどうなるかなどに挑戦してみて下さい。マジカループは小学生でもすぐに使えるぐらいカンタンなものです。1コマの授業(45分)でも十分に作品作りまで行えるので図工の時間などにオススメです。マジカループが使えない(できない)ときの対応策マジカループが使えない(できない)ときは、まずはパソコンを再起動してみます。再起動には時間がかかりますが、これ一発で直ることも少なくありません。まずは、再起動。それでもダメなときは、インターネットにつながっているか確認してみます。インターネットにつながっているかは、「Yahoo!」などどこでもいいので、インターネットのページが見られるかをチェックしてみます。インターネットにつながっていないとマジカループを使うことができません。【注意】ホントは動いているのに止まっているように見えることもある使い方のところで説明したように設定した「コマ数」によっては動いているのに止まって見える組み合わせもあるので注意してください。コマ数を変えたら動き出した(ように見える)ことがあります。

-

中国の児童・生徒向け日本語学習サイト日本語学級に通っている中国出身の児童・生徒が使える日本語学習サイトを紹介します。いずれも中国語しかわからない児童・生徒でも日本語の勉強ができるサイトです。使い方も解説しているので、参考にしてみてください。マルチメディア「にほんごをまなぼう」にほんごをまなぼう使い方学校生活のシーンがイラストつきで表示されます。イラストをクリックすると、音声とともに文字が表示されます。右上の「?」ボタンをクリックすることで、同じ内容が中国語に切り替わります。JPLANG 日本語を学ぶJPLANG 日本語を学ぶ使い方日常生活のシーンがイラストつきで表示されます。右上の「start」ボタンをクリックすると会話(音声と文字)が始まります。右上の「やく」ボタンをクリックすると、中国語訳が画面下に表示されるようになります。エリンが挑戦!にほんごできます。エリンが挑戦!にほんごできます。使い方高校生活のシーンが動画で表示されます。動画再生画面で「中文」にチェックを入れておくと、中国語訳が字幕表示されます。動画の内容にあわせた重要構文や単語などを学べるコンテンツもあります。【番外編】スクラッチを中国語版で使用する方法こちらは日本語を勉強するサイトではありませんが、中国語しかわからない児童・生徒でもプログラミングの勉強ができるサイトです。「作る」から作成画面を表示させます。スクラッチ(プログラミング)スクラッチ中国語版の使い方作成画面が表示されたら、左上の言語ボタン(地球のようなマーク)から中国語(一番下にあります)を選ぶと、画面の表示が中国語に変わります。以上、中国語しかできない児童・生徒でも勉強できるコンテンツを紹介しました。日本語学級や自宅での学習の参考にしてみてください。

-

MiniTokyo3D(電車のいまの運行状況がわかる)東京周辺の電車の運行状況をリアルタイムで見ることができるサイトです。下記のように電車の模型が地図上で動きます。(上記は10倍速にして表示←右側にあるメニューから選択できます)地下鉄を表示するモードもあって、見ているだけで楽しくなってくるサイトです。東京では「どれだけの電車がいま動いているのか」が一目でわかります。アクセス時に(最初に読み込むまで)サイトがやや重いことがありますが、しばらくするとスムーズに見ることができます。公共交通についての授業の「つかみ」としてオススメ。鉄道クラブで使ってみるのもアリ!小学校のクラブ活動「鉄道クラブ」で使ってみても楽しいかもしれません。Mini Tokyo 3DFlightradar24(飛行機が飛んでいる場所がわかる)こちらは飛行機の運行状況がリアルタイムで見られるサイトです。地図をスクロールして動かせば、日本だけでなく世界中の飛行機の運行状況をみることができます。メニューなどは英語ですが、操作は直感的でむずかしくありません。Flightradar24バスで行こう!(バスの走っている場所がわかる)バスの運転状況がわかるサイトはコチラ。(上図は東京都文京区のコミュニティバスのもの。他の自治体のバスも見られる)バスで行こう!こちら(↑)にアクセスして、このシステムに対応している自治体のバスを選択すると見られます。紹介した3サイトはすべて「いま」の運行状況がわかるものです。教室の中から社会とのつながりが実感できるものですので、活用してみて下さい。

-

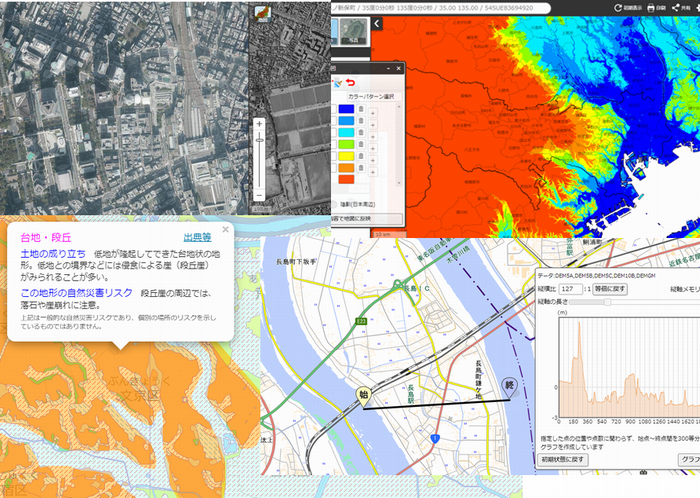

社会の授業で使える地理院地図を紹介学校の先生向けに社会科の授業で使える国土地理院地図の活用法を7つ紹介します。国土地理院の地図は機能(メニュー)が豊富すぎて、何を使ったらいいのか迷ってしまいがちですが、まずはココに紹介した7つから始めてみてください。自分で作る識別標高図色をつける標高のレベルを自分で設定することが出来るため、学校の周辺など身近なエリアの標高図を作成することもできます。2m刻み、5m刻みなどでも作成することができるので、小さな起伏も地図で確認することができます。【表示手順】左上メニュー(トップ)→標高・土地の凹凸→自分で作る識別標高図任意の二点の断面図地図上に引いた任意の地点の断面図を表示することができます。断面図を用いることで海抜0メートル地帯がわかります。【表示手順】右上メニュー(ツール)→断面図→(地図上で2点をクリック)自分で作る識別標高図と組み合わせて使うことで海抜0メートル地帯を多面的に知ることができます。写真でくらべる「今と昔」上空写真で、地域の移り変わりを知ることができます。上の写真は新宿駅周辺の今と昔を比べたもの。浄水場だったところにビルが建ったことがわかります。【表示手順・1】右上メニュー(ツール)→並べて比較→左右それぞれで設定【表示手順・2】左上メニュー(トップ)→年代別の写真→年代をクリック(写真がない場合は白紙)並べて比較右上メニュー(ツール)にある「並べて比較」は写真の「今と昔」だけでなく、地図と写真を比べたり、標高図と写真、地図を比べたりと活用法がいろいろあります。土地の成り立ち土地の成り立ちを知ることができます。地図上には色別で表示されて、クリックすると説明を読むことができます。【表示手順】左上メニュー(トップ)→土地の成り立ち・土地利用→地形分類(ベクトルタイル提供実験)→地形分類(自然地形)標高図とは別の視点で地域の防災を考えるときに役に立ちます。活火山分布図活火山がどこにあるかを地図上で知ることができます。火山のマーク▲をクリックすると、その火山についての詳細情報が表示されます。【表示手順】左上メニュー(トップ)→その他→他機関の情報→活火山分布(気象庁)上の図では背景を白地図にしていますが、ほかの地図に変更することもできます。人口集中地区図人口が集中している地域を地図上で知ることができます。総務省統計局のデータと連携して地図上に表示しています。【表示手順】左上メニュー(トップ)→その他→他機関の情報→人口集中地区 令和2年(総務省統計局)こうしてみると平野に人口が密集しているというのがよくわかります。任意の地点のマッピングCSVファイルに用意した任意の地点にマークをつけて地図を表示することができます。上の例では都道府県庁所在地(県庁がある住所)にマークをつけています。【表示手順】CSVファイルを用意し、地理院地図上にCSVファイルをドラッグ&ドロップ。(用意するCSVファイルのサンプル)このファイルを国土地理院の地図上にドラッグ&ドロップするとマッピングされます。マッピングするマーク(上の図だと赤い丸)は選択することができます。