Googleフォームでできる健康観察方法

Googleフォームを活用することで下記のような健康観察を小学校でも行うことができます。

- 児童がGoogleフォームにその日の体調を入力(健康観察したい項目を入力)

- 先生(または養護教諭)が生徒の入力内容を一覧形式で確認

- 児童にによる入力は毎日(登校日)行うことを基本とする

Googleフォームで学校評価アンケートなどを作成しするのと同じような形式でフォームを作成しておき、この回答をスプレッドシートにて一覧形式で先生が見られるようにするというものです。

作成するときの注意点がいくつかありますので掲載しておきます。

Googleフォームで「健康観察」をつくるときの注意点

まず最初に検討しなければならないのが入力データの識別方法です。

入力フォームに名前の入力欄を設ける方法だと「表記のゆれ」が問題となります。

名字だけ入力、カタカナで入力、簡易字(齋藤を斉藤など)で入力など名前の入力方法はいくつもあります。この方法と決めても児童が必ずしもその通りに入れてくれるわけではありません。

決まった形式にしていないと、一覧形式にしたり、出席番号順で並べ替えたりすることができないので、「見ればわかる」内容ならいいというわけにはいきません。

また、入力でなくプルダウンなどでクラスと出席番号を選択させる方式にする場合は、すべての児童が自分の出席番号を覚えていて、正しく入力できることが前提となります。

この方法だと4月の進級時など出席番号が変わったタイミングで混乱することが予想されます。

最も現実的な方法としては、Googleアカウントで識別する方法です。

ただし、この方法は学校で児童ごとにGoogleアカウントを発行していることが前提となります。

次に健康観察を行う対象日の入力方法です。

当日に必ず行うと決めているのであれば、フォームの送信日時で識別できます。

ただし、「忘れた場合は翌日に入力する」というルールにしているのであれば、入力フォームに対象日欄を設けなければなりません。

同じ日(同じ対象日)に同じ生徒が2回以上入力した場合の扱いも考えておく必要があります。

Googleフォームには「1回しか回答できない」という設定項目がありますが、これを使用すると、その児童(そのGoogleアカウント)では1日分(1回分)しか入力できなくなってしまいます。

この方法を用いるのであれば、Googleフォームをコピーして観察対象日ごとに作成することが必要となります。

反対にGoogleフォームの設定項目で「1回しか回答できない」をオフにしている場合は、同じ日に何度も入力することができてしまいます。そうした場合は最新のものを優先するといったルール決めが必要になります。

入力内容をGoogleスプレッドシートで見る方法

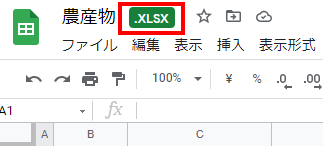

Googleフォームに入力された内容はGoogleスプレッドシートにて一覧形式で見ることができます。

ただし、初期状態ではひとつのシートに入力順に表示されるだけなので、これを見やすくする必要があります。

Googleスプレッドシートの一覧データをクラス別に振り分けるためには下記のことが必要です。

- Googleフォームの入力欄にクラスを設けておく

- Googleスプレッドシートでクラス別のシートを作成

- Googleスプレッドシートのクラス別シートにて、FILTER関数またはQUERY関数を用いて自クラスのみ表示させる

Googleスプレッドシートの一覧データは入力順に表示されるためシートの上から古いデータ→新しいデータとなります。このため最新のデータを見るには、スプレッドシートを下までスクロールしなければなりません。

ちょっとしたことですが、出欠確認のたびにこの操作を行うのは手間です。

Googleスプレッドシートでは、QUERY関数でODER BY句を使うことで並び替えることができます。

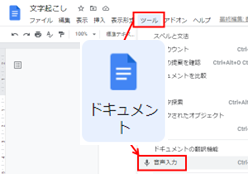

健康観察フォームで体温を入力させて36.8度以上だったら、Googleスプレッドシート上で表示を赤くするということができます。

Googleスプレッドシートで「表示形式」→「条件付き書式」で設定を行います。

- 1章 基礎知識

- 2章 基本操作

- 3章 便利な機能

- 4章 計算式・関数

- 5章 成績処理

- 6章 独自関数

- 7章 活用事例

明日から使えるように活用事例を豊富に掲載しています。